Soberano é quem decide sobre a demissão em massa — já dizia Foucault. Ironia.

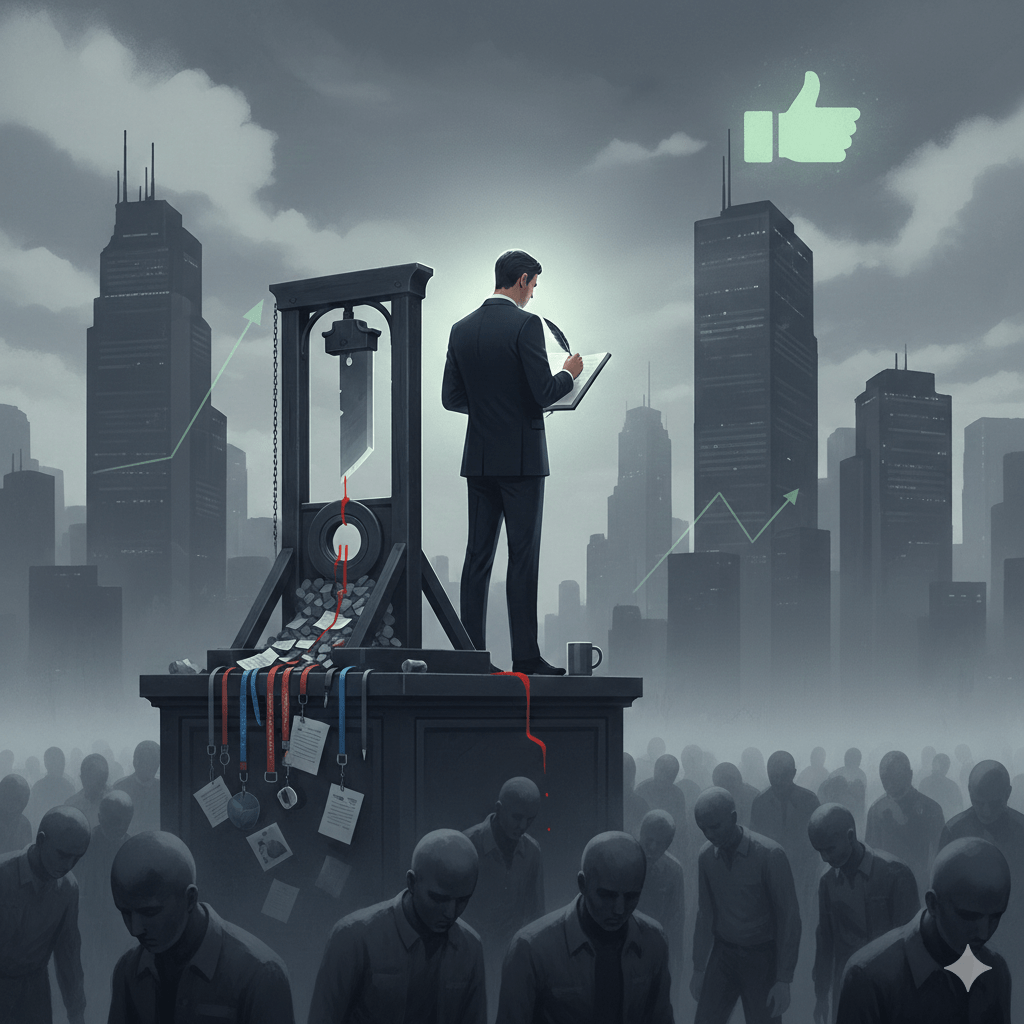

Há mais de um ano, um texto publicado na Folha de São Paulo insiste em me acompanhar como um sintoma. O dia em que a coragem moldou o meu destino com o poder transformador de uma demissão em massa, de Natália Beauty, propõe uma narrativa curiosa: a de que demitir em larga escala pode ser uma experiência formativa, quase terapêutica. “Deixar sangrar” a empresa, segundo a autora, teria sido um gesto necessário para libertá-la dos entraves emocionais que a impediam de crescer. O problema não estaria na lógica do mercado, mas no excesso de afeto. A solução? Uma purgação. E, como toda purgação, dolorosa — mas apenas para alguns.

O que se apresenta como relato de gestão é, na verdade, uma operação moral. A demissão em massa não aparece como violência, mas como prova de caráter. Demitir deixa de ser um ato brutal para tornar-se um gesto de coragem, maturidade e autoconhecimento. O sofrimento dos trabalhadores desaparece da cena ou reaparece apenas como pano de fundo para a jornada íntima da empresária. A violência é deslocada: já não se trata do que se faz com os outros, mas do que se aprende consigo mesmo ao fazê-lo.

O discurso neoliberal cumpre aqui sua função com elegância. Tudo pode — e deve — ser convertido em capital humano. Experiências, traumas, fracassos, dilemas morais: nada escapa à lógica da valorização individual. Até mesmo a demissão em massa, esse evento profundamente coletivo e social, é reciclada como aprendizado pessoal, como ativo emocional que qualifica quem decide. Perde o emprego quem precisa; ganha repertório quem manda.

É nesse ponto que o empreendedorismo de si revela sua face mais perversa. As consequências sociais das decisões empresariais cedem lugar ao bem-estar psíquico do gestor. A experiência privada, mesmo quando edificada sobre a ruína alheia, passa a integrar o currículo emocional exigido por um mercado que valoriza líderes “resilientes”, “corajosos” e “autênticos”. O universo coach aplaude. A planilha agradece. O custo humano permanece fora do quadro.

Não se trata apenas de normalizar a violência estrutural do mercado, mas de embelezá-la. Demitir vira gesto estético, quase épico. Um ato duro, sim, mas necessário — e, sobretudo, edificante para quem o pratica. O capital humano cresce, a solidariedade social se esvai, e a responsabilidade coletiva se dissolve em narrativas de autossuperação.

A ironia, então, retorna com mais força. Se soberano é quem decide sobre a aniquilação ou não do outro, como sugeria Foucault, no meio empresarial, a decisão sobre a demissão em massa, é uma espada pronta para cair sobre os pescoços dos trabalhadores. Suspende-se o vínculo, a história, o direito — tudo em nome de uma racionalidade que se diz técnica, mas que depende cada vez mais de justificativas morais para se sustentar. O gestor soberano não apenas decide: ele conta a história da decisão. E, ao narrá-la, procura absolver-se.

O problema não é um texto isolado, mas o imaginário que o torna possível — e desejável. Um imaginário que transforma a precarização em virtude e a dor coletiva em combustível para trajetórias individuais de sucesso. Resistir a esse imaginário talvez exija um gesto simples e incômodo: devolver à demissão em massa o seu nome, o seu peso e a sua dimensão política. Porque, no mundo real, quem “sangra” quase nunca escreve o relato.

Deixe um comentário